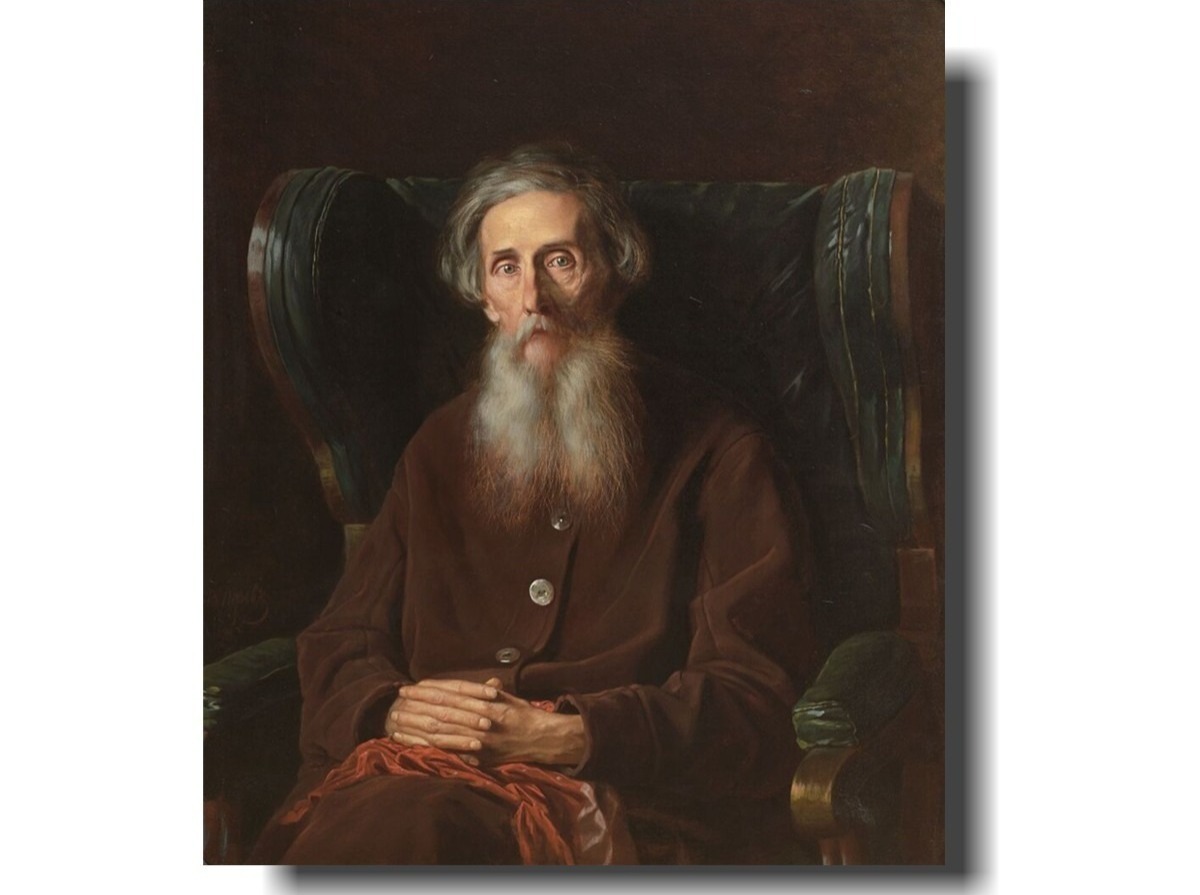

Василий Перов - картина "Портрет В.И. Даля"

22 ноября 1801 года в Екатеринославской губернии Российской империи родился военный врач, русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора Владимир Иванович Даль.

Владимир Иванович Даль (18.01.1872) — писатель, лексикограф, этнограф, составитель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка».

Но литература и филология — лишь одна из граней его талантливой и деятельной натуры. По своему образованию и первой профессии Даль был врачом. Оставив врачебную практику, он стал чиновником по особым поручениям при губернаторе Оренбурга.

Поездки по делам службы ему удавалось совмещать с научными изысканиями, итогом которых стал труд, принесший ему в 1838 году звание члена-корреспондента петербургской Академии наук за собранную коллекцию по флоре и фауне Оренбургского края.

Постоянен был интерес Даля к русскому народному фольклору, им собрано большое количество русских сказок, пословиц и поговорок. Более полувека он работал над «Толковым словарем живого великорусского языка», содержащим около двухсот тысяч слов.

За эту работу он был удостоен Ломоносовской премии Академии наук и звания почетного академика в 1863 году. Словарь Даля и поныне остается самым фундаментальным словарем русского языка.

Заключительный этап работы над словарем проходил в Москве, в доме на Большой Грузинской улице, где Даль поселился в 1859 году, уйдя в отставку.

В Москву, на Пресню, он привез рукопись словаря, дошедшую до буквы «К», уложенную в узкие коробки, — длинные полоски бумаги, исписанные колонками слов.

Портрет был, вероятно, исполнен по заказу П. М. Третьякова для его галереи портретов «русских писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной части».

Он был написан в последний год жизни Даля, в пору подведения итогов. Сухой старик, сидящий в «вольтеровском» кресле, покойно сложив руки на коленях, будто созерцает глубину прожитых лет. Весь опыт его достойной, прошедшей в неустанных трудах жизни сконцентрирован в портрете. В облике Даля просвечивают образы старцев Древней Руси. И это неслучайно.

В искусстве второй половины ХIХ века носителями идеалов духовности, жизненной мудрости, совестливости предстают прежде всего не церковь и ее служители, а представители интеллигенции.